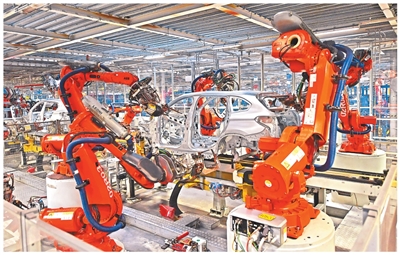

在华晨宝马沈阳铁西工厂车身车间,机械臂在焊接车身。 杨 青摄

在德国南部,坐落着一个面积最大、经济最为发达的联邦州——巴伐利亚州(以下简称“巴州”)。多年来,该州在对华经贸合作方面成果斐然:中国不仅是其全球最大的贸易伙伴,更是海外最重要的市场之一;连续多年成为在该州投资最多的亚洲国家,约有500家中国企业在此落户;超过2000家当地企业与中国保持密切的经贸往来。巴州不仅是众多德国跨国企业的总部所在地,更是德国乃至欧洲汽车、电子、化学和制药行业的中心。

“他洞见了中国的潜力与未来重要性”

回顾与中国的合作历程,巴州各界最为津津乐道的,莫过于50年前那场具有里程碑意义的“破冰之旅”。1975年1月,德国基督教社会联盟时任主席弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯应邀访华。此后,这位巴州前州长多次访华,为双方在政治、经济、社会等各领域的交流合作奠定了坚实基础。

为纪念施特劳斯访华50周年,前不久,一场题为“五十载友好航路,新时代共济同舟”的专题研讨会在我国驻慕尼黑总领馆举行。“施特劳斯50年前的访问不仅具有开创性,更展现了他作为政治家的全球视野。他洞见了中国的潜力与未来重要性,为巴州与中国的关系发展奠定了坚实基础。”巴州州长索德尔表示。

巴州政府办公厅主任兼联邦事务与媒体部部长弗洛里安·赫尔曼认为,施特劳斯的访华决策“充满挑战,却基于清晰坚定的战略判断”。访华期间,施特劳斯从广州寄往波恩的明信片上写道:“中国值得一游”。赫尔曼指出:“早在1975年,他就意识到与中国合作即是投资未来。如今,我们与中国的务实合作已历50年,这对巴州意义非凡。”

施特劳斯的长子马克斯和次子弗朗茨以见证者的身份,回顾了父亲当年访华的细节与感悟。他们表示,施特劳斯认为各国独特的文化脉络不应成为发展国与国关系的障碍。“差异不应阻碍我们与中国人民的友谊,中华文明是世界上最伟大的文明之一。我真诚希望我们共同捍卫德中友谊。”马克斯说。

“回顾历史,最重要的启示是,制度、意识形态、经济社会发展水平等差异不应成为排斥和拒绝合作的理由。”中国驻慕尼黑总领事邱学军表示,自1975年施特劳斯访华以来,中国与巴州始终保持密切交往。双方以互利共赢为核心、以发展合作为基础、以人文交流为纽带,结出丰硕成果,为推动中德关系发展发挥了示范作用、提供了有力支撑。

“德中合作实现了‘1+1>2’的效果”

在慕尼黑东郊的帕尔斯多夫,一座现代化的新型工厂在阳光下熠熠生辉。崭新的办公楼整洁明亮,车间屋顶铺设了大片太阳能光伏板——这是拥有187年历史、全球员工约5000人的塑料和橡胶机械制造商克劳斯玛菲集团的新总部。

走进克劳斯玛菲集团新总部的展厅,墙上的黑白照片记录着企业的发展历程。展台上陈列着各式汽车内外饰部件、仪表台、保险杠、注塑成型模具,展示牌上写道:这些产品采用全球领先工艺技术,许多源自回收塑料材料,模内上漆工艺实现一次成型、环保高效。

“新总部解决了原生产基地空间不足、设备老化等问题。智能化调度、无人化物流与节能建筑系统的应用,不仅显著提升生产效率,还减少了62%的碳排放和85%的废弃物排放,树立了绿色工业标杆。”克劳斯玛菲集团首席执行官张驰说。

2016年,中国化工集团公司(以下简称“中国中化”)收购克劳斯玛菲。据介绍,自收购以来,中国中化与克劳斯玛菲推动了一系列结构性变革:从战略制定到研发投入,从生产线升级到全球市场拓展,尤其在绿色制造、数字化运营和增材制造等新领域取得显著成果。“我们将克劳斯玛菲的技术沉淀与中国市场需求相结合,在中国建设工厂和技术中心,实现大部分产品的本地化生产。”张驰表示,“中国市场不仅是集团业务增长的重要引擎,更是推动全球技术革新的主战场。”

“中国不仅是我们的最大市场之一,更是我们的创新伙伴。”克劳斯玛菲集团反应成型事业部负责人弗兰克·西马特认为,“德中合作实现了‘1+1>2’的效果。这不仅体现在技术协同上,更体现在市场洞察、客户服务与全球布局上。”他以公司为日本客户定制系统的过程为例,当时日方希望由德国团队设计方案、中国团队参与落地和整合。最终,项目在中国浙江嘉兴、日本名古屋和德国慕尼黑三地同步推进,成为跨国技术合作的成功典范。“只有真正理解彼此、尊重专业、包容差异,才能实现真正的协同。”西马特说。

在日前举行的第三届中国国际供应链促进博览会上,克劳斯玛菲与合作伙伴共同亮相先进制造链展区,展示了一系列创新成果,引发国际关注。“与中国同事的合作不仅拓展了我们对市场的认知,也促成了真正的国际友谊。”在公司工作了10多年的全球多元技术项目负责人雷内·迪尔克斯表示,公司最新开发的技术已服务于欧洲、中国、东南亚等多个市场,实现了“全球共享、双向赋能”。

张驰表示,通过明晰发展战略、加大研发投入、升级生产设施以及开拓技术和市场,中国中化为克劳斯玛菲的转型发展提供了全方位支持。这些举措不仅推动了企业成长,也为当地经济和社会发展带来了积极影响,包括增加投资、保障就业、提升技术、拓展市场、贡献税收等。

如今,在帕尔斯多夫的厂区内,智能机器人在自动输送线上井然作业,德国工程师与中国团队共同调试设备,阳光透过天窗洒在白色地面上,映照出德中协同创新的美好场景。张驰表示,公司将继续依托两国协同优势,把克劳斯玛菲打造成为全球领先的绿色制造解决方案提供商,“我们不仅是两国合作的受益者,更希望成为推动者和示范者”。

“期待更多中国伙伴来巴州投资”

巴州不仅是欧洲重要的工业制造高地,更是中德务实合作的前沿。近年来,越来越多的中国企业来到巴州,投身智能制造、绿色出行、新能源等新兴产业;与此同时,德国企业也借助中国市场的广阔舞台与技术优势,实现转型升级与全球化发展。

不久前,中国智能电动汽车公司蔚来汽车在德国的第二十座换电站正式落成,其中仅在巴州就有5座蔚来换电站。这一基于换电技术的绿色出行模式受到当地政商界高度关注。巴州副州长兼州经济、发展和能源部部长胡贝特·艾旺格表示:“我们需要更多创新解决方案,进一步推动巴州电动汽车发展。对于通勤者和商业用户来说,蔚来的换电技术可大大缩短停车充电时间,为巴州汽车生态注入新活力。”

作为最早进入巴州的中国电动车企业之一,蔚来自2015年起便在慕尼黑建立全球设计中心,目前员工已超过350人。

(来源:人民网-人民日报)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页